РУССКАЯ ГОТИКА

Проявление готики в русской архитектуре на протяжении нескольких веков имеет различные формы и, в целом, отражает процесс исторического взаимодействия мировых культур. Зодчество, как образное искусство, обращающееся к человеческим чувствам, вполне общедоступно, но одновременно строительное искусство есть «каменная летопись», которая имеет свой подтекст, не всегда видимый и понятный неискушённому зрителю - читателю.

Запад в эпоху раннего Средневековья в культурном отношении находился далеко позади Византии и исламского мира. Честь изобретения стрельчатой арки принадлежит Востоку. Под влиянием архитектуры ислама (через арабские государства на Иберийском полуострове и Сицилии, крестовые походы и завоевание Палестины) романский стиль в Западной Европе трансформировался в то, что со времён итальянского Возрождения принято называть готикой.

Каменное строительство на Руси имело те же византийские истоки, что и романский стиль на Западе, и развивалось оно в контексте русской цивилизации вполне самобытно. Так называемого «готического стиля» в Древней Руси не было. В средние века западноевропейская готика не оказывала сколько-нибудь существенного практического влияния на русскую архитектуру, но существовали общие формальные черты, параллели и некоторое эстетическое родство, благодаря тому, что и на западе, и на востоке Европы (на Руси) мастера оперировали аналогичными композиционными приёмами, использовали схожие формы и декор.

Изначально, появившись в эпоху Ренессанса, термин «готика» имел негативный смысл и применялся, как пренебрежительно-унизительный, в отношении искусства и архитектуры предшествующих веков у варварских («отсталых», «диких», «некультурных» и т. д.) готических народов. Постепенно отношение к культуре средних веков менялось и, начиная с XVIII века, готика становится одним из самых ярких выражений эстетики романтизма.

География и основные характерные периоды готических проявлений в архитектуре Древней Руси, Российской Империи, СССР и РФ могут быть представлены следующим образом.

Архитектура Господина Великого Новгорода. Через Ганзейский торговый союз осуществлялись интенсивные культурные взаимодействия вечевой республики с Западом. Готические черты прослеживаются в целом ряде новгородских архитектурных памятников: кремлёвская Владычная палата и звонница, некоторые церкви XIV-XV веков.

Владимиро-Суздальское и Московское зодчество XIII-XVII веков. В эстетике доминировал вертикализм - выражение духовной устремлённости к Богу. Возводились столпообразные храмы и шатровые башни. Применялись килевидные арки, концентрические порталы, сомкнутые своды, аркатурные пояса. Некоторые архитектурные элементы остались в России редкими экзотами (окно-роза, аркбутан, нервюра, вымперг), другие же развились и поднялись до статуса индикатора национального стиля (килевидная закомара, кокошник, шлемовидная и луковичная глава). Наряду с местными мастерами трудились иностранные. Ведущую роль в строительстве Московского Кремля, Китайгородской стены и Нижегородского кремля сыграли фрязины (итальянцы) и шотландец Х. Галовей.

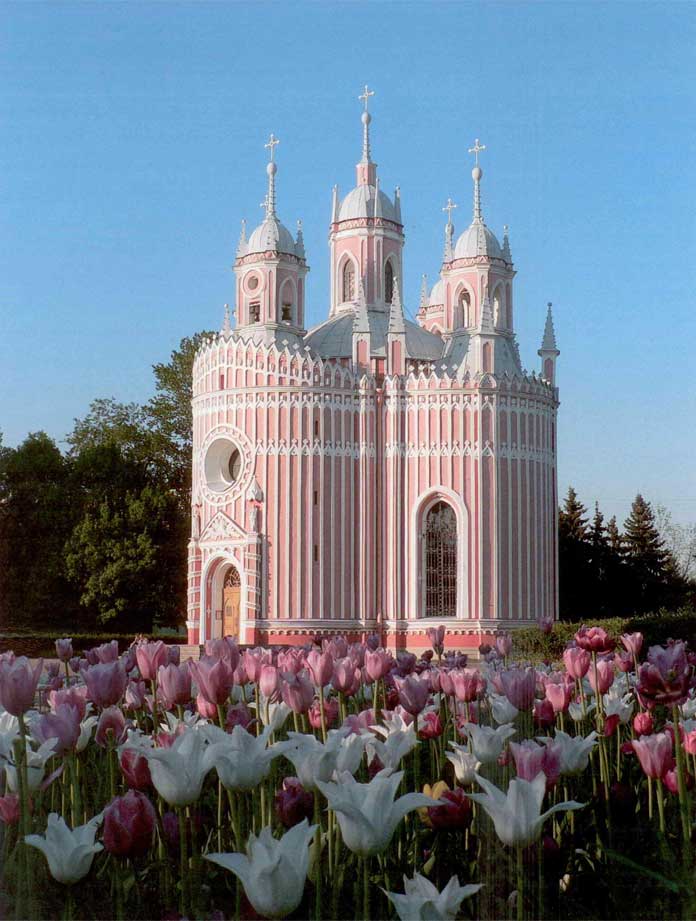

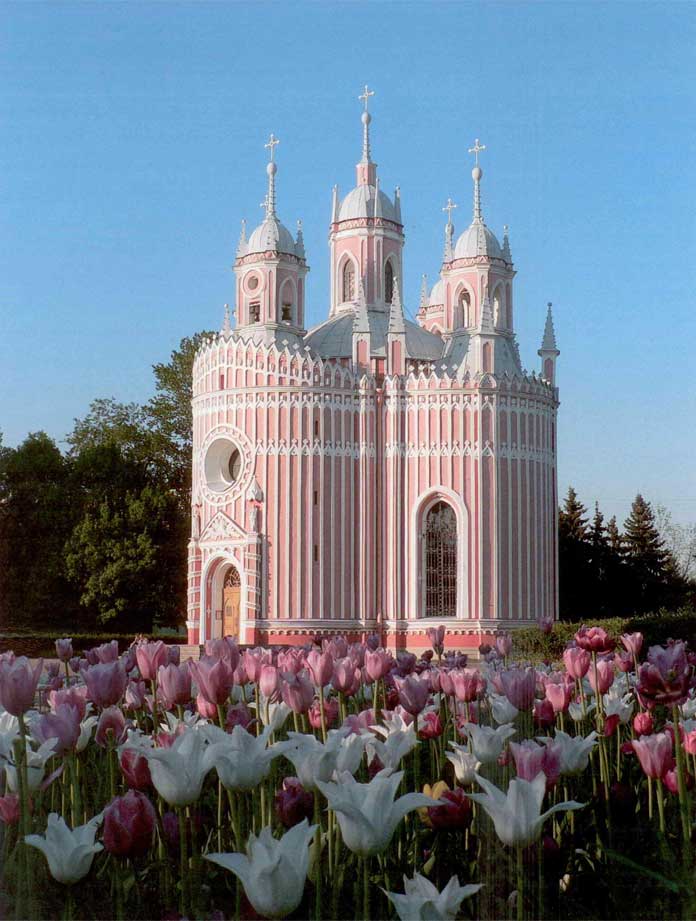

Екатерининская эпоха. Триумфальные победы России над Османской империей нашли своё отражение в создании великолепных храмов и дворцово-парковых ансамблей в новом экзотическом восточном (готическом, турецком, мавританском, китайском) вкусе. Классицизм при этом оставался основным объединяющим и системообразующим принципом. Постройки конца XVIII века часто называют псевдоготическими, чтобы подчеркнуть их отличие от европейской архитектуры средних веков. В это время авторами самых знаменитых зданий в готическом стиле были Ю.М. Фельтен, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, А.Н. Бакарев. Гениальный Баженов называл свои произведения «нежной готикой». В творчестве этих архитекторов главенствуют композиционные приёмы классицизма, при этом элементы готики органически соединяются с формами древнерусского зодчества и образуется характерный для данного периода «русский стиль».

Император Павел Петрович любовно романтизировал готику и построил уникальный Михайловский замок: композиционно - средневековую европейскую крепость, окружённую рвами с подъёмными мостами; стилистически - облачённый по моде того времени в элегантно-классические одежды роскошный дворец.

В конце XVIII - начале XIX века увлечение готическим стилем из столиц распространяется в провинцию. Русскую готику этого времени отличает яркая полихромность: для отделки применяются насыщенные цветовые решения, вызывающие радостное, праздничное настроение. Излюбленное сочетание - красный кирпич и белый камень. Контрастное многоцветие и фантастическое разнообразие декора создают эффект сказочного великолепия. Это было выражением того же национального художественного чувства, которое в предшествующие века руководило строителями Василия Блаженного, Крутицкого подворья, Покрова в Филях, Нового Иерусалима, Теремного и Коломенского дворцов.

При императоре Николае I в моду входит английская готика. Преобладающим творческим методом становится эклектизм. В готическом стиле c успехом работали К.И. Росси, А.А. Менелас, А.И. Штакеншнейдер, А.П. Брюллов, Н.Л. Бенуа.

Готические мотивы широко используются в провинциальном городском и усадебном строительстве второй половины XIX века. В культуре русского дворянства и «образованного общества» западная ориентация становится безусловно доминирующей, и готический стиль символизирует рыцарское достоинство и благородную древность рода. В духе эклектической готики проектировали и строили П.С. Бойцов, Ф.О. Шехтель и многие другие выдающиеся архитекторы. На рубеже XIX-XX веков готика и модерн (Ар Нуво, Югендстиль, Национальный Романтизм) демонстрируют свой особый композиционно-эстетический симбиоз.

***

Разнообразное использование готического стиля можно было встретить повсеместно, порой в самых неожиданных местах: в Малороссии и на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Маньчжурии. Наиболее интенсивно он использовался в Прибалтике (излюбленный стиль немецких баронов), Финляндии, Белой Руси и Польше. Благодаря региональным и национальным влияниям, готический стиль приобретал отличительное местное своеобразие. Индивидуальный творческий почерк талантливых зодчих также привносил свой неповторимый художественный колорит. К великому сожалению, XX век - революционный террор и коммунистический режим, гражданская и две мировые войны - уничтожил множество замечательных произведений русской архитектуры, в том числе готического стиля (псевдоготика, неоготика, готический модерн), и судить о них в XI веке можно только по мемуарным источникам, старым изображениям и современным руинам.

Новое прочтение готики произошло в СССР. В 1930-1950 годах коммунистическая пропаганда возрождает архитектурную гигантоманию. Советские строители обращаются за вдохновением к готическим соборам и американским небоскрёбам. Тему победы во Второй мировой войне призваны были выразить формы и декор, заимствуемые из отечественного архитектурного наследия. Московские небоскрёбы украшаются статуями «победителей соцсоревнований», на них водружаются подобия кремлёвских башен, увенчанных пинаклями с пятиконечными звёздами и шпилями с серпами и молотами, - стране дарятся знаменитые «сталинские высотки», а также малоизвестные «секретные объекты» ГУЛАГа.

В поздний период «строительства коммунизма» дух готицизма неожиданно обнаруживает себя в петербургских дворах-колодцах. Поэтика руин и спонтанная готика покрывшейся патиной времени дореволюционной внутриквартальной застройки вдохновляют мечтательных художников. Абстрактная и «чёрная» готика находят поклонников в среде молодёжной субкультуры.

В начале XXI века интерес к готике возникает у плутократии. Среди россиян-нуворишей престижным становится иметь интерьер, загородную виллу, отель или оффис «в готическом стиле». В качестве образцов для подражания берутся самые прославленные «хиты евротуризма» - лондонский Биг-Бен, замки Луары и баварский Нойшванштайн.

А.В. БАДЯЛОВ, архитектор

г. Санкт-Петербург